Eine emergentes Antomie ist ein Ganzes, das aus dem Zusammenspiel vieler einfacher Teile entsteht und dabei völlig neue, oft überraschende Eigenschaften und Fähigkeiten entwickelt, die in den Teilen selbst nicht angelegt waren.

Eine emergentes Antomie ist ein Ganzes, das aus dem Zusammenspiel vieler einfacher Teile entsteht und dabei völlig neue, oft überraschende Eigenschaften und Fähigkeiten entwickelt, die in den Teilen selbst nicht angelegt waren. Es zeigt ein fundamentales Prinzip, das erklärt, wie in unserer Welt Komplexität und Neuartigkeit entstehen.

„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.“

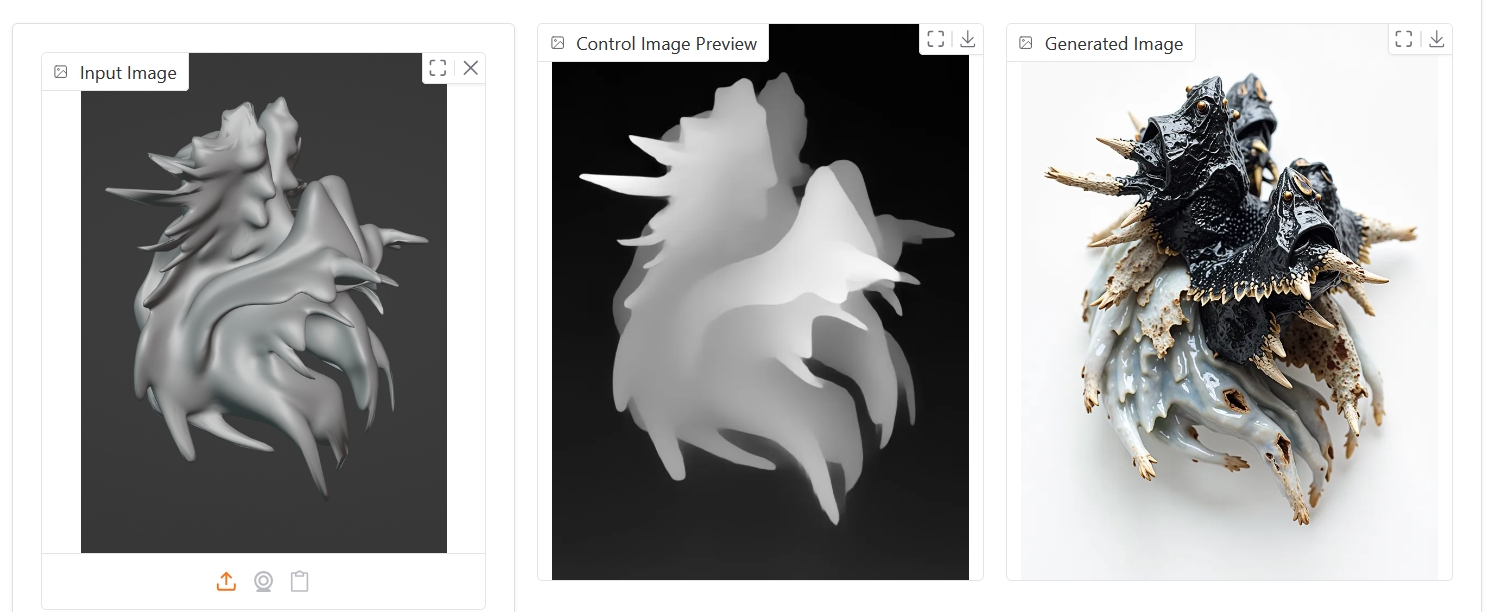

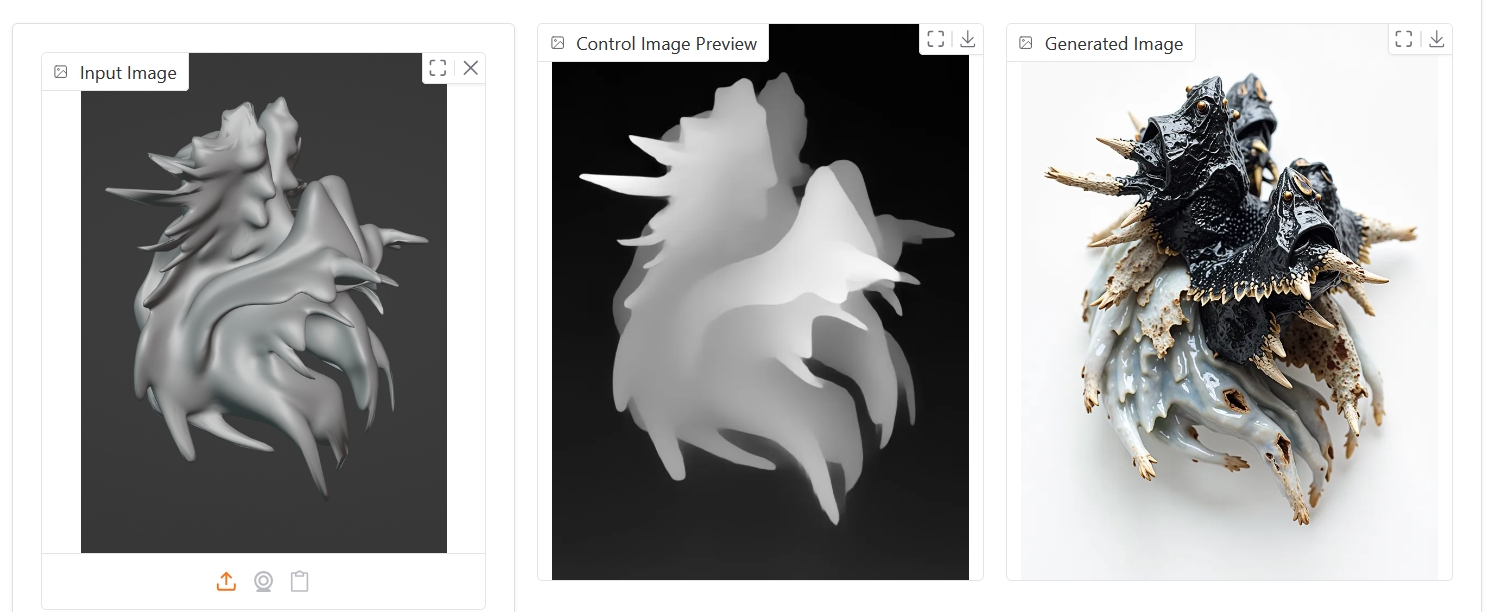

workflow

dentrils, chitin, roots, bio sculture, minerals, helmet, shedding scales, lizard, contrast, translucent white and glossy black bio material

dentrils, chitin, roots, bio sculture, minerals, helmet, shedding scales, lizard, contrast, translucent white and glossy black bio material

dentrils, chitin, roots, bio sculture, minerals, helmet, shedding scales, lizard, contrast, translucent white and glossy black bio material

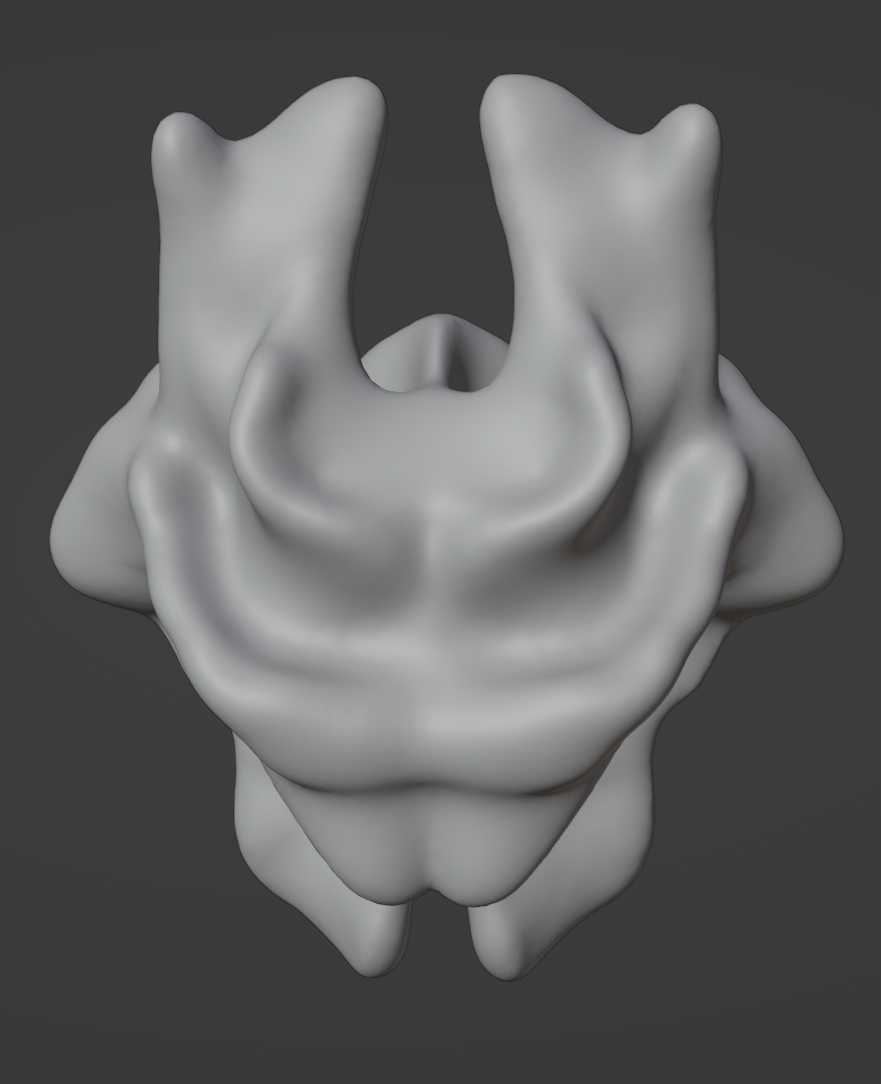

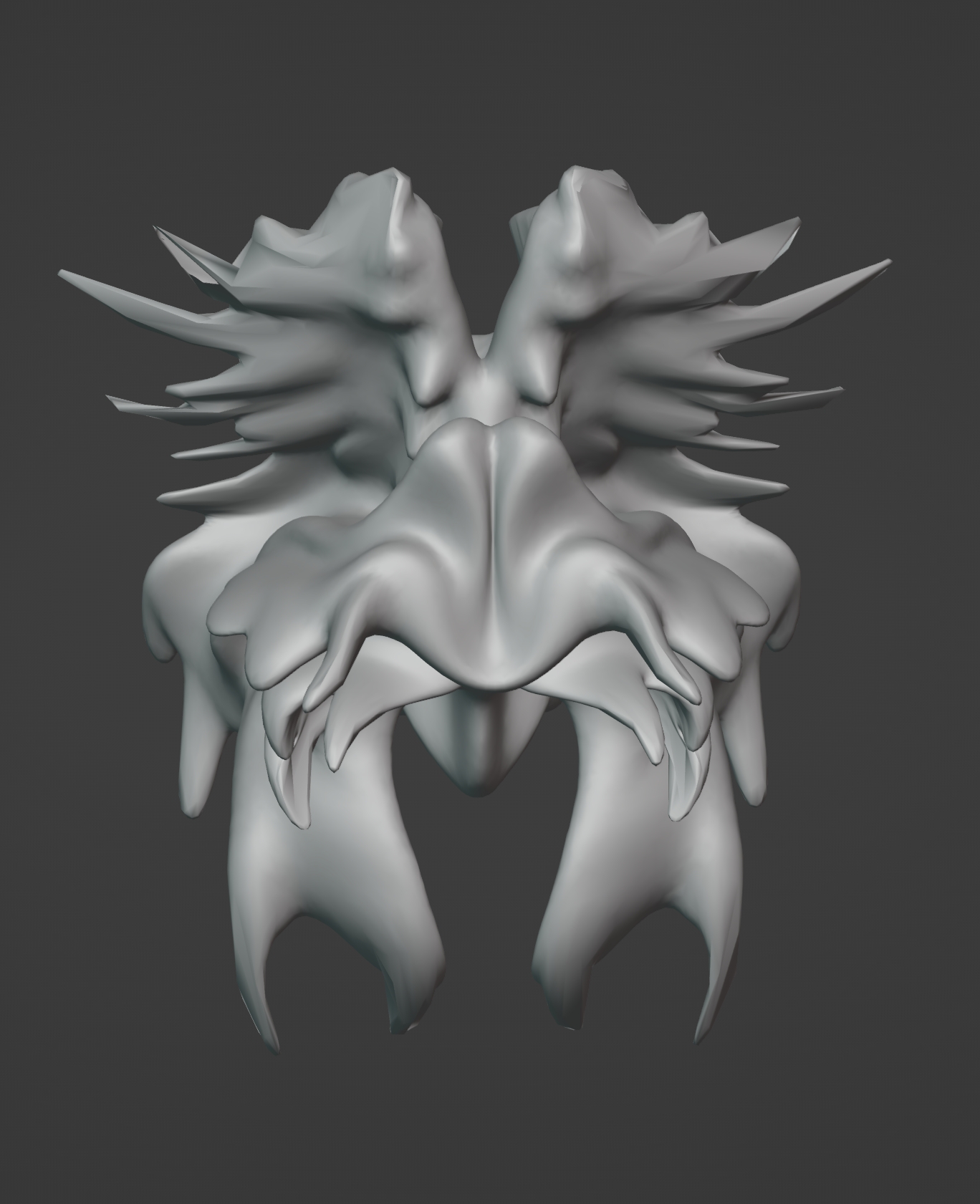

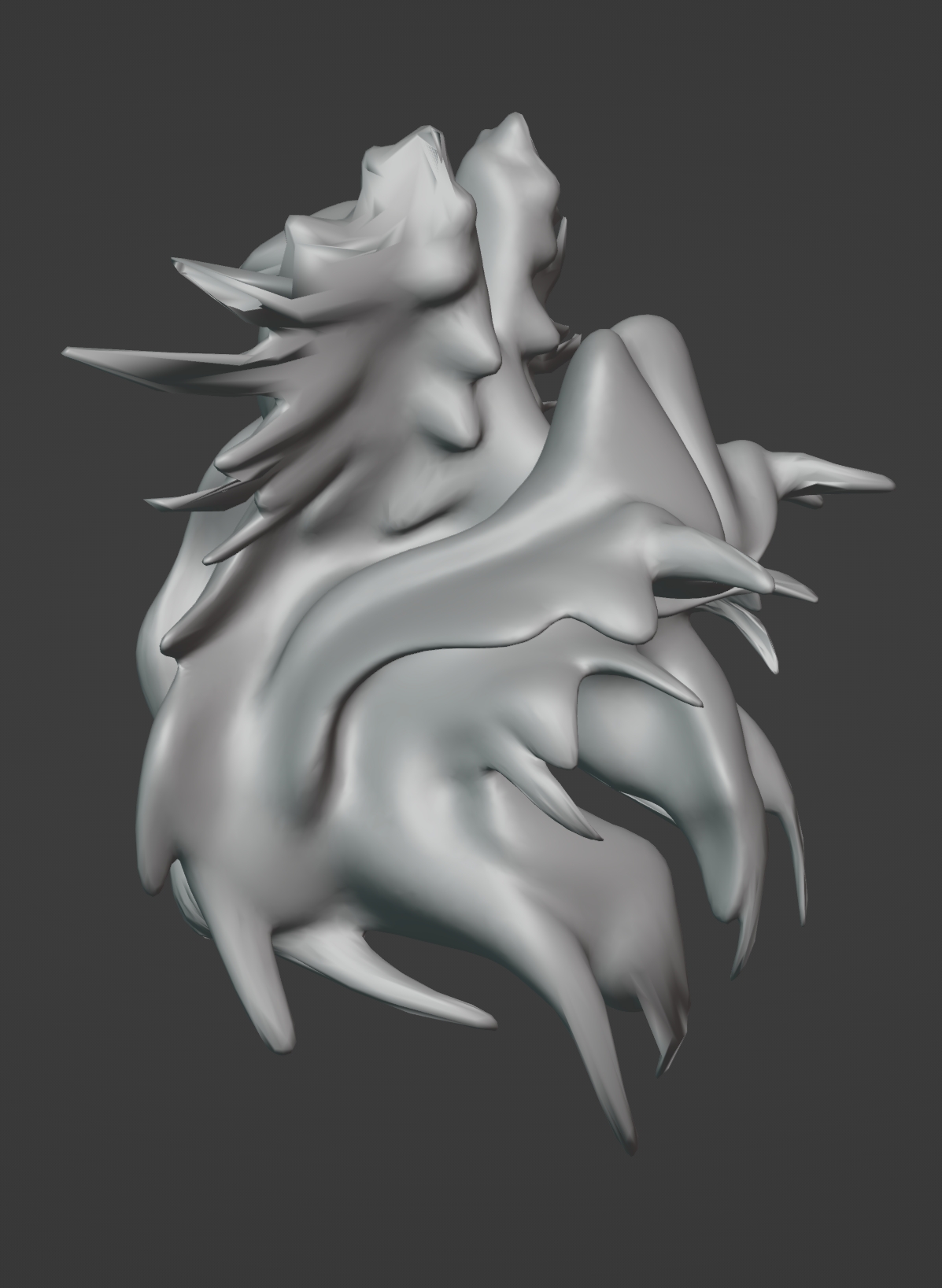

Der Entwicklungsprozess

📖 THEORIE

Das Prinzip der Emergenz

Emergenz beschreibt das Auftreten neuer Systemeigenschaften, die nicht linear aus den Einzelkomponenten vorhersagbar sind. Dieser systemische Ansatz bildet die Grundlage für das Konzept spekulativer Objekte, deren Formstrukturen Rückschlüsse auf ihre Funktionen erlauben.

Anatomie als Funktionsmanifestation

Die Formgebung dieser Objekte folgt einer biologischen Logik: Lamellen-Strukturen deuten auf Thermoregulation oder Gasaustausch hin, dendritische Verzweigungen auf neuronale Netzwerke, und spezifische Muskel-Knochen-Anordnungen verraten Bewegungsmuster. Die Textur einer fellartigen Oberfläche kann gleichzeitig als Tarnung, Isolierung und Sensorik fungieren. Diese multifunktionale Kodierung macht die Anatomie zur lesbaren Schnittstelle für das Systemverständnis.

Symbiose als Gestaltungsprinzip

Spekulative Objekte operieren häufig als symbiotische Systeme, deren emergenten Eigenschaften erst durch das Zusammenwirken verschiedener biologischer Prinzipien entstehen. Die Verschmelzung von tierischen, pflanzlichen und pilzartigen Merkmalen mit technologischen Elementen schafft neue hybride Organismen, die als Denkwerkzeuge für erweiterte Biomimikry dienen.

Referenzen und künstlerische Positionen

Simon Pennys Forschung zu embodied cognitive systems demonstriert, wie Intelligenz aus dem Zusammenspiel von Körper und Umwelt emergiert. Robert A. G. Montgomery entwickelt in seinen Skulpturen komplexe biologische Maschinen, deren Anatomien symbiotische Lebenszyklen visualisieren. Thomas Thwaites' "GoatMan"-Projekt übersetzt tierische Funktionalitäten in technologische Assemblagen. Die theoretische Fundierung liefern D'Arcy Wentworth Thompsons Werk "On Growth and Form" (1917) zur Relation von Form und Funktion sowie Humberto Maturanas Konzept der Autopoiesis zur Selbstorganisation lebender Systeme.

Spekulative Bionik als Erkenntnismodell

Diese künstlerisch-wissenschaftliche Praxis transformiert biologische Prinzipien in erforschbare materielle Modelle. Die Objekte dienen als Interface zum Verständnis emergenter Phänomene und eröffnen neue Perspektiven auf die Möglichkeiten biologischen Designs jenseits evolutionärer Pfadabhängigkeiten.

Der Sinn spekulativer Objekte

Die Erschaffung emergenter, spekulativer Objekte erscheint auf den ersten Blick als abstraktes Gedankenspiel, erfüllt jedoch essentielle Funktionen in Forschung und Innovation. Es handelt sich um eine disziplinübergreifende Methode, die künstlerische mit wissenschaftlicher Praxis verbindet.

Erkenntnis durch Gestaltung

Der primäre Nutzen liegt im Erkenntnisprozess selbst. Beim Entwurf eines Objekts, dessen Form strikt auf seine Funktion verweist – wo Lamellen zwingend auf Thermoregulation und dendritische Strukturen auf Informationsverteilung schließen lassen – wird der Designer zum Forscher. Dieser Prozess zwingt zur Abstraktion fundamentaler physikalischer und biologischer Prinzipien. Man unterscheidet so die notwendigen Gesetze der Natur von den zufälligen Resultaten der irdischen Evolution. Es ist angewandte Philosophie: Ein Denkexperiment, das in materieller Form seine eigene Plausibilität testet.

Innovation durch Durchbrechen von Konventionen

Diese Praxis dient als mächtiges Werkzeug, um etablierte Denkpfade zu verlassen. Während menschliche Technik oft auf Rädern, Hebeln und Gelenken basiert, zwingt die spekulative Bionik dazu, Probleme mit den Mitteln der Biologie zu lösen – mit Wachstum, Anpassung und Symbiose. Die Frage "Wie würde die Natur dieses Problem lösen?" führt zu radikal neuen Ansätzen in Robotik, Materialwissenschaft und Architektur, die über das Kopieren bekannter Formen hinausgehen. Ein spekulativer Tentakel-Arm mit hydraulischen Muskeln eröffnet beispielsweise völlig andere Bewegungsmuster als ein konventioneller Roboterarm.

Kritische Reflexion und ethische Diskussion

Jenseits des Pragmatismus fungieren diese Objekte als materielle "Was-wäre-wenn"-Szenarien. Sie provozieren Diskussionen über die Zukunft von Technologie und Leben. Ein Objekt, das symbiotische Beziehungen zwischen Biologischem und Technischem verkörpert, wirft fundamentale ethische und philosophische Fragen auf: Was bedeutet Leben, wenn Maschinen wie Organismen wachsen? Welche Konsequenzen hätte eine Technologie, die auf Ökosystemen statt auf Einzelgeräten basiert? Sie sind keine Prototypen für die Massenproduktion, sondern Fragen in materieller Form.

Training systemischen Denkens

Letztlich ist die Arbeit an emergenten Systemen ein intensives Training für den Umgang mit Komplexität. Das Gestalten eines Objekts, dessen Teile in symbiotischer Wechselwirkung stehen, schult das Verständnis für Nichtlinearität und Feedbackschleifen. Jede Änderung an einer Komponente hat unvorhergesehene Konsequenzen im Gesamtsystem – eine Fähigkeit, die in einer vernetzten Welt von unschätzbarem Wert ist. Der scheinbare "Quatsch" erweist sich so als rigorose intellektuelle Disziplin, die unsere Vorstellungskraft schärft, um reale, komplexe Probleme besser zu begreifen und zu lösen.