In jedem Material zeigt sich unsere Welt. Unsere Sinne erkennen seine Oberfläche, sein Gewicht, seine Temperatur – sie geben uns einen Eindruck von Beschaffenheit und Zustand. Doch Material ist mehr als nur Stoff: Es trägt eine Geschichte in sich, von seiner Entstehung, seiner Nutzung und seinem Zerfall.

## Die Poesie des Materials

Wir befinden uns an einem Wendepunkt. Generative KI revolutioniert die Gestaltung, indem sie in Sekundenschnelle Bilder, Texte und Konzepte erschafft. Was früher Wochen oder Monate dauerte, ist jetzt das Ergebnis eines Algorithmus. Doch während die virtuelle Welt rasant wächst, steht die physische Gestaltung vor einer grundlegenden Frage: Was liefert die Maschine da wirklich?

Die Antwort liegt in einem Bereich, der sich der totalen Automatisierung entzieht: der Arbeit mit Material, Form und Körper. Das Wissen, wie man etwas baut, formt oder bindet, ist mehr als nur eine technische, algorithmisch erfassbare Fertigkeit. Es ist eine verkörperte Erkenntnis – eine, die durch die Resonanz zwischen unseren Händen, Sinnen und dem Material selbst entsteht. Generative KI kann Handlungsanweisungen, Materialangaben, Werkzeuge und ganze Planungen erschaffen, die durchaus relevant sind – aber sie kennt kein Gewicht, keine Temperatur, keine Textur – kein Gefühl, keine kuturelle oder emotionale Bedeutung – denn die Maschine besitzt schlichtweg keinen menschlichen Körper mit all seiner Bedingtkeit.

In einer Welt, in der Effizienz und die Schimmernde Idee oft über allem steht, wird ein Entscheidender wir ein entscheidender Aspekt stets als ineffizient, albern belächelt – die eigentliche, nonverbale, verspielte Kreation mit Körper und Material – auf dem viele Prototypen grundlegend basieren. Die beschreibt unsere wichtigste Bastion. Sie ist ein Gegenpol zur Illusion reiner Virtualität, ein Ort, an dem wir Simulation in Wirklichkeit verwandeln. Wenn KI Vorschläge macht, braucht es uns – die Menschen mit unseren Händen –, um zu prüfen, zu verwerfen und zu transformieren. Es geht nicht um einen Kampf gegen die Maschine, sondern um eine neue Art der Partnerschaft. Zusammen mit KI entwicklen wir neue Szenarien, und wir werden zu Material-Dirigenten, die diese Ideen mit unserem sensorischen Urteilsvermögen in die Realität überführen. In dieser Zusammenarbeit erdet das Analoge das Digitale und das Digitale beflügelt das Analoge. So bleibt die Gestaltung ein Raum, in dem wir nicht nur simulieren, sondern wirklich Neues erfahren.

## Spuren und Bedeutungen des Materials

In jedem Material zeigt sich die Welt. Oberfläche, Gewicht, Temperatur – unsere Sinne erfassen seine Beschaffenheit und seinen Zustand. Doch Material ist mehr als bloße Materie. Es trägt Geschichten: von seiner Entstehung, seiner Nutzung, seinem Verschleiß und Zerfall. Diese Geschichten sind kulturell codiert. Während im westlichen Denken das Glatte, Perfekte und Makellose als Ideal gilt, betont die japanische Ästhetik des wabi-sabi – wie Jun’ichirō Tanizaki in In Praise of Shadows beschreibt – die Schönheit des Unvollkommenen, die Würde der Spuren und die Poesie des Vergehens.

### Materialdenken: Resonanz durch Hand und Körper

Im Arbeiten mit Stoffen – Kneten, Schneiden, Legen, Biegen – entsteht ein Wissen, das nicht über Sprache vermittelt wird. Anthropologe Tim Ingold (Making: Anthropology, Archaeology, Art and Architecture) spricht von material thinking: Erkenntnis im Tun, Denken durch Gestalten. Glenn Adamson beschreibt Material als Partner, nicht als passives Mittel. Maurice Merleau-Ponty (Phänomenologie der Wahrnehmung) würde ergänzen: Unsere Leiblichkeit ist nicht nur Medium, sondern Ursprung dieses Wissens.

Auch in der Psychologie findet sich eine Parallele: Mihály Csíkszentmihályis Konzept des Flow beschreibt, wie sich Aufmerksamkeit, Körper und Material im Tun vereinen und ein Zustand intensiver Präsenz entsteht. Diese Resonanz zwischen Hand und Stoff ist nicht nur ästhetisch, sondern kognitiv und emotional bedeutsam.

### Material und Macht: Politische Dimensionen

Doch Material ist nie neutral. Aluminium verweist auf energieintensive Förderung, Kolonialgeschichte und globale Handelsströme. Bioplastik bewegt sich zwischen Innovation, industriellem Hype und oft unklarer ökologischer Bilanz. Chitin, scheinbar „natürlich“, stammt meist aus industrieller Fischerei.

Anna Tsing (The Mushroom at the End of the World) zeigt, dass jedes Material eingebettet ist in Netze aus Extraktion, Arbeit, Gewalt und Ungleichheit. Materialkreativität darf diese Dimension nicht ausblenden, sonst bleibt sie ästhetische Selbstbespiegelung.

### Berührung und Berührtwerden: Die Haptische Schnittstelle

Das aktive Formen und Gestalten von Material ist eine Sache – die Berührung selbst ist eine körperliche Schnittstelle, die eine riesige Bandbreite an Informationen und Wissen bei uns induzieren kann. Unsere Hände sind dabei das offensichtlichste Werkzeug, doch die gesamte Haut ist ein Empfangsorgan für die Welt. Sie nimmt nicht nur die Beschaffenheit und den Zustand eines Materials wahr, sondern übersetzt diese in ein komplexes sensorisches Erlebnis.

Temperatur, Geruch und Gewicht sind eine Summe relevanter Informationen, die uns über den Zustand hinaus etwas über die „Geschichte“ des Materials verraten. Die Kühle von Metall kann von seiner Entstehungsgeschichte erzählen, der Geruch von Holz von seiner Herkunft, und die raue Textur von Gestein von seinem Alter. Diese Empfindungen sind nicht nur passiv; sie lösen eine Resonanz in unserem Körper aus, die tiefer geht als visuelle oder auditive Eindrücke.

Die Haut wird zum Medium des Verstehens. Wenn wir ein Objekt berühren, fühlen wir nicht nur seine Oberfläche, sondern auch seine Dichte und innere Struktur. Dieser haptische Dialog ist ein grundlegender Akt der Erkenntnis, der uns lehrt, die Welt jenseits reiner visueller Wahrnehmung zu begreifen. In Zeiten, in denen viele Interaktionen virtuell stattfinden, stellt die Berührung eine unverzichtbare Bastion der menschlichen Erfahrung dar. Sie ist der Ort, an dem sich die körperliche Präsenz mit der physischen Realität verbindet und ein Wissen schafft, das im Digitalen nicht simulierbar ist.

### Material, Ort, Gemeinschaft

Material ist niemals losgelöst vom Kontext. Es ist immer objekthaft in der realen Welt verortet, und seine Bedeutung entfaltet sich erst im Zusammenspiel mit Menschen und ihrem Wissen. Spätestens bei seiner Verarbeitung kommt Material in Berührung mit Gemeinschaften und überliefertem Wissen. Diese kollektive Dimension der Materialarbeit ist entscheidend.

Ob es sich um die traditionelle Webkunst handelt, das Flechten von Körben oder das Schmieden von Eisen – in jeder dieser Handwerkstraditionen stecken Jahrhunderte von Erfahrung, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Das Material wird zum Träger dieses kulturellen Gedächtnisses, das oft nicht schriftlich, sondern durch die Hand, den Körper und die Gemeinschaft vermittelt wird.

Selbst in hochtechnisierten Bereichen wie der CRISPR-Methode zur Genmanipulation ist die Arbeit mit Material eine kollektive Praxis. Auch hier werden Wissen und Fähigkeiten in Laboren und wissenschaftlichen Gemeinschaften ausgetauscht und weiterentwickelt. Das Material – seien es Gene, Proteine oder chemische Lösungen – wird in einem Netzwerk aus Forschern, Institutionen und globalem Austausch bearbeitet.

Die Arbeit mit Material ist daher immer auch die Arbeit in, mit und an Gemeinschaften. Sie ist ein Akt des Teilens, des Lernens und der gegenseitigen Abhängigkeit. Das Material verbindet Menschen, es schafft einen gemeinsamen Ort des Handelns und Wissens, und es manifestiert das kollektiv Geerbte in der physischen Welt.

### Perspektiven erweitern: Globaler Norden und Süden

Wir im globalen Norden verfügen über Privilegien: Zugang zu Ressourcen, Werkstätten, Zeit. Diese Position verpflichtet, Geschichten sichtbar zu machen, die im globalen Süden mit Material geschrieben werden.

In Ghana entstehen etwa aus Elektroschrott und Wertstoffen künstlerische Praktiken, die zugleich Recycling, Überleben und kulturelle Transformation sind. Künstler wie El Anatsui zeigen, dass selbst Abfall zum Träger von Geschichte und Würde werden kann.

Wichtig ist hier die Differenzierung zwischen freier künstlerischer Forschung und Überlebensstrategien. Kreative Praktiken, die aus Notwendigkeit geboren werden, sind keine romantische Variante von „Upcycling“, sondern Ausdruck materieller Zwangslagen. Materialkreativität muss diese unterschiedlichen Motivationen reflektieren, statt sie gleichzusetzen.

## Neue Anforderungen an die Gestaltung

In Anbetracht der globalen Multikrise – von Klimawandel bis zu sozialen Ungleichheiten – muss sich die Gestaltung grundlegend neu positionieren, um relevant zu bleiben und nicht noch mehr Schaden anzurichten. Ein dringender Fokus liegt auf der Nachhaltigkeit. Etablierte Ansätze werden durch neue Paradigmen abgelöst, wie etwa die Kreislaufwirtschaft (Circular Design), die Materialien nicht als Abfall, sondern als wertvolle Ressource begreift. Konzepte wie „von der Wiege zur Wiege“ (Cradle to Cradle, nach William McDonough und Michael Braungart) fordern eine Designpraxis, bei der Produkte am Ende ihres Lebenszyklus entweder in den biologischen oder technischen Kreislauf zurückgeführt werden können.

Darüber hinaus stehen die Reparierbarkeit, Modularität und Niederschwelligkeit im Vordergrund. Design, das darauf abzielt, leicht repariert oder erweitert zu werden, fördert nicht nur die Langlebigkeit von Produkten, sondern auch die Unabhängigkeit der Nutzer:innen. Der „Right to Repair“-Bewegung folgend, wird die Gestaltung zu einem Werkzeug für nachhaltigen Konsum und Widerstand gegen geplante Obsoleszenz.

Doch die Verantwortung reicht weiter. Gestaltung beeinflusst auch maßgeblich Demokratie und sozialen Zusammenhalt. Die Art und Weise, wie Produkte hergestellt werden, ihre Lieferketten und die Arbeitsbedingungen der Menschen, die sie produzieren, sind integrale Bestandteile der gestalterischen Entscheidung. Autor:innen wie Anna Tsing (The Mushroom at the End of the World) zeigen, wie jedes Material in ein Netz aus Extraktion und Ungleichheit eingebettet ist. Eine bewusste Materialauswahl kann somit zum politischen Statement werden.

Es braucht neue Perspektiven darauf, wie wir gestalten und was Gestaltung ist und bewirken kann. Das beginnt bei der kritischen Evaluation etablierter Methoden, ihrer Anpassung und Weiterentwicklung oder ihrer gänzlichen Vermeidung.

### Experiment als Designmethode

Im kreativen Umgang mit Materialien entsteht Forschung. Gerade dann, wenn Erwartungen verschoben werden: Kann Aluminium als Decke dienen? Was passiert, wenn man Bioplastik nicht als Ersatz für Plastik, sondern als flüssiges, unfertiges Medium begreift?

Solche Experimente führen jenseits von Funktionalität. Donald Schöns Konzept des reflective practitioner wird hier greifbar: Gestalterisches Tun ist zugleich eine Reflexion im Handeln. Das Scheitern, das Unpraktische, das Abseitige sind nicht Beiwerk, sondern Teil einer ernsthaften Erkundung. Das Ziel ist nicht Eskapismus, sondern Impulse in die Gesellschaft zu tragen: neue Perspektiven, wie wir bauen, nutzen und leben könnten.

### Potenzial im Zeitalter der KI: Material und Algorithmus als Partner

Die Entwicklung generativer Werkzeuge verschiebt den Rahmen von Kreativität. KI kann – wie das Material selbst – zum Partner im Prozess werden. Experimentelle Tools erlauben es, Materialien neu zu denken und zu visualisieren: modulare Architektur aus Chitinplatten, die wachsen anstatt gebaut werden; Verottbare Verpackungen, die den Frischegrad des Lebensmittels anzeigen ;

Gerade im Zusammenspiel von algorithmischer Imagination und haptischem Experiment liegt ein enormes Potenzial. Die Maschine speist Szenarien, die menschliche Hände prüfen, anpassen, verwerfen, transformieren. KI allein bleibt auf Datensätze beschränkt, Material allein auf seine physische Beschaffenheit – doch im Dialog entstehen neue Möglichkeitsräume.

So wird Materialkreativität zu einer Form angewandter Forschung, die gesellschaftliche Herausforderungen adressiert: nachhaltigere Bauweisen, neue Formen des Recyclings, Alternativen zu ressourcenintensiven Verfahren.

Neue Partnerschaften können so entstehen – zwischen Mensch und Maschine, aber aber auch Zwischenmenschlich, oder mit altem indigenem Wissen oder neuen Methoden aus anderen Fachgebieten.

————————————–

### mögliche Prototypen / konkrete Designforschung

#### KI-gestützte Materialvisionen und haptische Experimente

Generative KI eröffnet einen neuen Möglichkeitsraum: Sie kann Materialien in unerwarteten Szenarien visualisieren, wie beispielsweise Beton als lebendes Gewebe oder Stoff als Architektur. Doch die wahre Innovation liegt in der bereichernden Interaktion zwischen Mensch und Maschine, die über die reine Visualisierung hinausgeht. Es ist das Zusammenspiel von algorithmischer Fantasie und haptischem Experiment, das den kreativen Prozess transformiert.

Der Entwurf darf dabei spekulativ und frei sein. Wenn es jedoch zur Umsetzung kommt, ist ein reales Verständnis für Material und Fertigung unerlässlich. Die KI kann unzählige Szenarien entwerfen – von Metall als Stoff bis zu Stoff als Trägerflüssigkeit. Aber erst die menschlich-sensorische Leistung bringt diese Ideen in die Wirklichkeit. Der Mensch muss mit seinen Händen prüfen, ob die vorgeschlagene Textur sich gut anfühlt, ob das Gewicht eines Objekts ausbalanciert ist oder ob die Struktur tatsächlich die gewünschten Eigenschaften aufweist.

Die KI dient dabei als ein katalysierender Partner. Sie trägt zum Prozess bei, indem sie das menschliche Denken mit datengestützten Rekombinationen und unkonventionellen Lösungsvorschlägen beflügelt. Sie liefert die „Was wäre wenn?“-Szenarien, die der menschliche Geist oft nicht allein erschaffen kann. Der Mensch hingegen liefert die „geht das wirklich?“-Antworten durch Real-Life-Tests und physische Prototypen. Die kritische Auseinandersetzung mit realen Fertigungsmethoden und die Bereitschaft, neue zu denken, bleiben dabei in menschlicher Hand. Nur so können wir aus Simulationen etwas wirklich Erlebbarem machen.

#### Limitation / Kreativität unter Zwang

Workshop, in dem nur „Reststoffe“ oder Materialien unter knappen Bedingungen genutzt werden dürfen – um die Differenz zwischen Privileg und Notwendigkeit erfahrbar zu machen. Gern auch KI Gestützte Mittel verwenden um Schnittstellen neu zu denken oder oder auf neue Ideen oder korrektive Perspektiven zu gelangen!

#### Bio-Design und Synthetische Biologie

Dieses Feld verbindet Biologie und Design. Es geht darum, Materialien zu züchten statt herzustellen. Beispiele sind Myzel-Baustoffe, die in Form von Pilzen wachsen, oder Kleidung aus Bakterien und Hefen. Hier verschmelzen Körperlichkeit und Materialität im biologischen Sinne, da lebende Organismen zum Gestaltungspartner werden.

#### hands ON

Die Bedeutung der praktischen Erfahrung (Hands-On Knowledge): Fördern Sie Formate wie „Reflexion im Handeln“ (Donald Schön). Workshops, in denen nicht nur über Design geredet, sondern aktiv mit den Händen gearbeitet wird, sind entscheidend. Hier wird die Erkenntnis im Tun greifbar und das intuitive Verständnis für Material und Form ausgebildet. > IDee : begeben sie Sich in eine beliebige Szene. Formen sie Ihr mentales Bild von dem Ort an dem Sie sind aus Knete und Zeigen sie ihr Objekt der Gruppe.

#### Labore des Alltags gründen

Offene Orte ausgestattet mit Werkzeugen für Holz, Textil oder Keramik, könnten als „Labore des Alltags“ dienen. Die Menschen könnten hier lernen, Dinge zu reparieren, zu modifizieren oder neu zu erfinden. Dieser Ansatz macht „material thinking“ zur kollektiven Praxis, bei der Wissen geteilt und nicht privatisiert wird. Es geht nicht um spektakuläre Prototypen für Designmessen, sondern darum, kollektive Materialerfahrungen zu stärken: Bewußtsein zu stärken…. wie genau?

———————————–

## Selbstverständlichkeiten hinterfragen

Fazit ist: Die Rolle des Gestaltenden sollte sein: die Selbstverständlichkeiten des heutigen Design grundlegend zu hinterfragen und neue Perspektiven zu finden – Lösungen zu destillieren und konkret anzuwenden! Ein kleine Übung:

Wählen Sie sich einen belibigen Alltagsgegenstand Ihrer Wahl. Fragen Sie sich: könnte dieser Gegenstand aus einem anderen Material beschaffen sein? Was wären Vor- und Nachteile? Hinterfragen Sie die Anwendung des Gegenstandes! Zu was könnte der Gegenstand noch verwendet werden?

—————————————

### prototype: material poetry generator

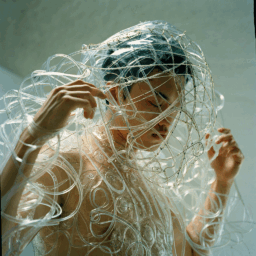

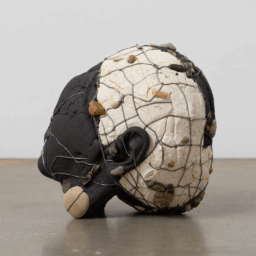

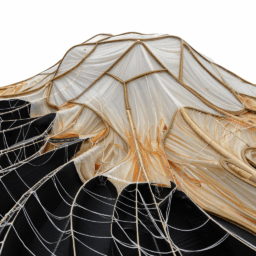

Dieser Prototyp nutzt generative KI, einfache Systemprompts und Wortwolken um Gedichthafte, diffuse Beschreibungen von Objekten oder Prototypen zu erzeugen. Diese Gedichte sind fest an konkrete Materialen und deren mögliche Verarbeitungsform geknüpft. Die assoziative, gedichthafte Form des LLM Outputs öffnet einen interessanten Spielraum, der im folgenden Schritt von einem Bildgenerator aufgegriffen wird: dieser erhält das Gedicht mit der Aufforderung eine entsprechende Visualisierung zu erstellen. Eine Dichtung ist z.B.

Translucent chitin panels, grown in voronoi patterns, form a biomorphic cocoon—an insect-inspired dwelling that breathes. Asymmetrical and flowing, it clings to the earth like a second skin. Amorphous black armor plates shift and slide, anchored by spiral-knitted cables of white thread, delicate yet tensile, weaving fragile networks into massive forms. Between them, beeswax flows as a living mortar—amorphous, warm, adhesive—allowing the structure to pupate, to transform. It is a complex object: part architecture, part exoskeleton, dwelling in the white space between solid and air, between grown and built.

chitin, biokunststoff, aluminium, bio material + Körperarchitektur, Outfit, Applikation, bedecken, verhüllen, geborgenheit, Körperhülle, Scham, zeigbar, protective, verdreht, insekten, transparent, morphing, rauptenhaft, gefährlich, nass, fragil, mikro, macro, verborgen, verhüllt, verpuppt, Spiralen, feingliedrig, Spitze, used, liquid, pulsing, living material, diy, handwerk, embroidery

weisser nasser glatter Ton, kleine schwarze runde Kiesel, schwarzer glatter nasser Ton, feiner silber glänzender Draht + human head Orthese, fliessend, anschmiegend, disruptiv, invasive, knetend, symmetrisch, feine Linien und Grobe brutale Formen im Wechselspiel, liquid, aufgeblasen, voronoi, insect macro shell, umfliesst und argumentiert, close up